根据公募基金持仓、指数基金规模、市值与投资者比例等分析,市场对银行股的判断存在低估与价格错配现象。

一、公募基金对银行股持仓比例持续偏低

持仓比例远低于市值占比。

截至2025年5月,股票型基金前十大重仓股中,金融股(以银行为主)市值仅占基金资产净值的3.8%。

同期银行板块市值占A股总市值的15%,持仓比例与市值严重不匹配,显示公募基金系统性低配银行股。

主动型基金对银行股的配置逻辑分化。

部分基金经理因银行股与地产链关联性强、息差收窄而回避。但如华泰柏瑞新金融地产基金通过重仓区域性银行股,如江苏银行、成都银行,在2024年取得超额收益。

二、银行指数基金规模显著落后于其他主题基金

总规模不足200亿元,远低于热门主题基金。

所有银行指数基金的总规模不足200亿元,而单一机器人主题ETF规模即达200亿元。一个酒ETF 规模190亿元。一个证券ETF规模270亿元。说明市场对银行股还是存在成见。

股民心中的成见,就像一座大山,无论市场怎么大涨,都无法搬动。这恰恰是银行股不停上涨的原因,因为目前为止银行股没有空头。只要你敢买就能挣钱!

三、市值与投资者比例的结构性失衡

银行板块占A股总市值的15%,但持有银行股的投资者仅600万,占2亿股民的3%。

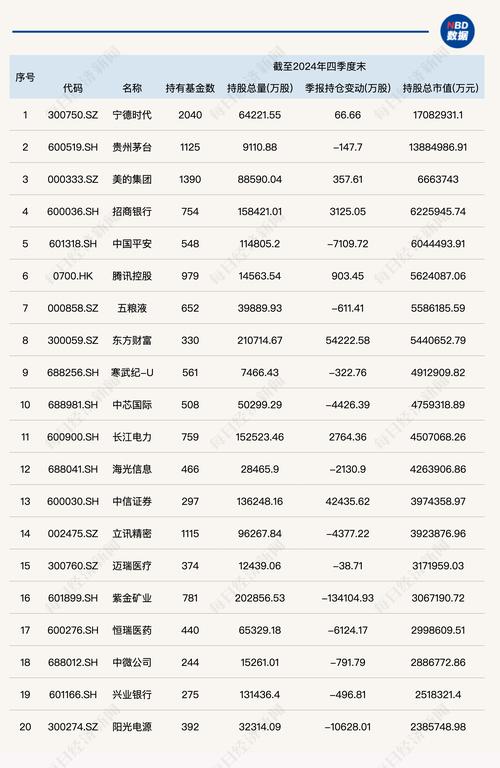

个人投资者参与度低,机构投资者(尤其是险资)成为主力,险资一季度前十大重仓股中有7只为银行股,如民生银行、招商银行等。

高股息属性吸引长期资金,但短期交易型资金缺失。

险资因IFRS9会计准则和稳定分红需求,持续增持银行股。

四、市场误判与价格错配的核心原因

基本面与市场预期的错位。

市场担忧银行与地产链的关联风险及息差压力,但实际房地产不良生成高峰已过,存款利率下调有望缓解息差压力。

银行股平均股息率超4.5%,且国有大行分红率稳定,符合长期资金(如险资)的配置需求,但短期资金对此关注不足。

稳增长政策推动经济修复,银行资产质量改善预期增强,尤其是优质区域行(如江浙城商行)受益于小微贷款需求回升。

五、银行股存在显著估值修复空间

公募基金低配、指数基金规模小、个人投资者参与度低,与银行股的高市值、高股息属性形成背离。市场过度聚焦短期风险,忽视长期红利价值和政策支持下的复苏逻辑。

国家队的资金实力,是市场唯一遵从的铁律,掌握它,方能主宰乾坤万物。

从长远角度来看,银行股目前只是小荷才露尖尖角。