在充满不确定性的投资世界里,价值投资始终是穿越周期的重要方法论。它不依赖短期博弈或市场情绪,而是基于对企业本质的深度理解,通过风险规避、优质标的筛选与时间复利,实现资本的稳健增值。

风险思维:投资的生存底线与决策原点

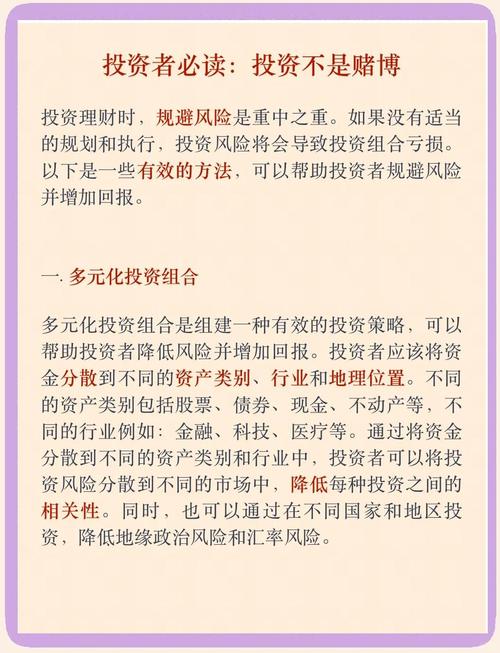

投资的首要目标不是盈利,而是 “生存”。金融市场的本质是 “风险定价”,但多数投资者往往被短期收益吸引,忽视风险的非对称性 —— 一次重大亏损可能抵消多年积累的利润。成熟的投资决策始于对风险的严苛评估:当有人推荐标的时,首要问题不是 “能涨多少”,而是 “最坏情况下会亏多少”。

风险的双重维度:显性危机与隐性陷阱

显性风险如高负债、频繁暴雷的行业(如2021年的教培、2022年的地产),可通过财务指标直接识别;隐性风险则藏于人性误区中,例如 “线性思维” 导致的过度自信 —— 认为过去的增长必然持续,忽视周期反转的可能(如2015年牛市中对杠杆的盲目依赖)。真正的风险控制,是建立 “负面清单”:排除那些可能导致本金永久性损失的标的,如商业模式存疑、管理层诚信瑕疵、现金流断裂风险的企业。

风险与机会的共生关系

市场波动是风险的表象,却可能成为优质标的的机会窗口。2020年疫情暴跌时,美股标普500月跌幅达34%,但随后一年反弹超60%,核心原因在于:真正的风险资产(如苹果、亚马逊)并未因短期冲击改变长期价值。投资者需区分 “价格波动” 与 “价值毁灭”—— 前者是市场情绪的产物,后者是企业基本面的恶化。正如巴菲特所言:“别人恐惧时贪婪” 的前提,是对标的风险底线的清晰认知。

优质企业:穿越周期的核心资产特征

价值投资的核心是 “与优质企业共生”。这类企业具备独特的商业模式与护城河,能在竞争中持续创造价值,其核心特征可从三个维度解析:

财务健康:剔除杠杆的真实盈利能力

评估企业价值的关键不是账面利润,而是 “剔除负债后的资本回报率”。净资产收益率(ROE)是常用指标,但需结合资产负债率判断:高ROE若源于高杠杆(如房地产企业),其持续性存疑;而稳定的投入资本回报率(ROIC)更能反映企业用自有资本创造价值的能力。

例如,茅台长期ROIC超 30%,源于其不可复制的品牌壁垒与成本控制能力,这类企业即使在熊市也能保持稳健现金流。

商业模式:在 “长坡厚雪” 中构建壁垒

优质企业的商业模式需满足 “长周期、宽护城河” 两大特征:

管理层与资本配置能力

优质企业的管理层需具备两大特质:专注主业的定力与理性配置资本的能力。例如,巴菲特盛赞的喜诗糖果管理层,数十年聚焦产品品质而非盲目扩张;而某些热衷跨界并购的企业,往往因资本错配导致价值毁灭。投资者可通过观察企业历史行为判断:是否将利润用于研发创新(提升核心竞争力)而非短期市值管理(如蹭热点、炒概念)。

长期主义:对抗人性本能的复利修行

复利是时间赋予价值投资的核心优势,但践行长期主义需克服三大人性障碍:

即时反馈本能:短期诱惑对长期视角的侵蚀

人类进化形成的 “即时满足” 本能,使投资者倾向于追逐短期热点(如2021年的新能源炒作、2023年的AI概念),而非耐心持有优质标的。数据显示,A股投资者平均持仓周期不足3个月,而标普500成分股的平均持仓周期超5年,这种差异导致国内市场 “赚指数不赚钱” 的现象 —— 频繁交易消耗收益,错过核心资产的长期增值。

波动恐惧:情绪驱动下的决策变形

市场短期波动常引发 “损失厌恶” 心理,导致投资者在低点抛售优质资产。例如,2018年贸易战期间,A股沪深300指数下跌25%,许多投资者割肉离场,却错过2019年超30%的反弹。克服波动恐惧的关键,是建立 “企业内在价值” 的评估框架:当标的股价低于其未来现金流折现价值时,波动反而是加仓机会,而非风险信号。

机会主义陷阱:过度追求 “完美择时”

许多投资者试图通过 “高抛低吸” 提升收益,却往往因精准择时的难度沦为 “追涨杀跌”。数据显示,过去20年美股表现最好的20个交易日中,超80%出现在市场暴跌后的3个月内,试图空仓规避下跌的投资者,大概率会错过这些关键时点。长期主义的本质是 “放弃精准择时”,通过分散配置与核心标的重仓,用时间平滑市场波动的影响。

本土适配:中国市场的价值投资进化之路

中国资本市场的特殊性(散户占比高、政策敏感度强、产业迭代快),要求价值投资策略需结合国情调整:

政策周期与产业趋势的双重考量

政策是中国市场的重要变量,如 “双碳” 目标催生新能源机遇,“共同富裕” 导向影响消费与互联网行业估值。投资者需在 “政策红利” 与 “市场规律” 间寻找平衡:政策扶持的行业(如硬科技、专精特新)具备增长潜力,但需警惕 “概念炒作”(如部分蹭热点的新能源企业);而政策打压的领域(如教培、游戏),需评估其商业模式是否具备自我修复能力。

逆向思维的本土化应用

A股的 “牛短熊长” 特征,导致市场情绪常走向极端:2015年杠杆牛的疯狂、2018年商誉暴雷的恐慌、2022年疫情封控的绝望,每次极端情绪都伴随优质标的的错杀。逆向投资的关键,是在市场一致性预期中寻找分歧点:当某行业被集体看空时(如2020年的白酒、2022年的港股互联网),深入研究其基本面是否发生本质恶化,若仅是情绪驱动下跌,往往是布局良机。

资金属性与仓位管理的平衡

普通投资者需坚守 “闲钱投资” 原则,避免短期资金(如房贷、消费贷)进入市场,导致被迫割肉;机构投资者则可采用 “核心+卫星” 策略:以高确定性标的(如消费龙头、科技核心资产)作为核心仓位,长期持有;用少量资金参与阶段性机会(如周期股反转、政策刺激板块),在保持长期主义的同时,提升组合弹性。

在进化中坚守本质

价值投资的核心,是用理性认知对抗人性弱点,在市场的 “自然选择” 中筛选具备持续生存能力的企业。它不追求短期暴利,而是通过风险控制、优质标的筛选与时间复利,实现资本的稳健增长。

中国市场的复杂性,要求投资者在借鉴经典理论的同时,保持对本土特征的敏锐洞察 —— 无论是政策变化、产业趋势还是市场情绪,最终都需回归企业本质:能否在长期竞争中创造价值,能否在周期波动中坚守初心。

投资的本质是一场 “反本能” 的修行:当市场陷入短期博弈时,坚守风险底线;当优质标的被错杀时,敢于逆向布局;当复利效应尚未显现时,保持耐心与克制。正如巴菲特所言:“价值投资不需要智商超群,需要的是理性与纪律。” 在充满变数的时代,这种理性与纪律,正是穿越周期的终极护城河。

【文本来源@投资实战派的视频内容】